물길 따라 걷다

강물 위 꼬리치며

달아나는 영주의 멋

수천 년 된 옛길을 거닐다 집어든 빨간 사과를 바지에 스윽 닦아 한입 베어 문다. 달고 시고, 여름 같고 가을 같은 그 맛이, 소백산의 계절이 한 알의 사과에 가득 담겼다. 으레 떠오르는 선비들의 흔적이 아닌 새롭게 태어난 호숫길을 거닐고, 수십 년 전부터 오가며 영혼의 안식처처럼 버텨준 부석사의 여름을 다시 만났다. 때마다, 계절마다 다른 듯 아니하고 고요한듯 수수하게 소란스런 곳, 영주다.

글. 최갑수(여행작가) 사진. 최갑수, 영주시청

호젓한 길 따라 마음 따라 거닐며

‘영주’하면 단연 소수서원이나 부석사 등 선조의 흔적이 깃든 고향이라는 이미지가 먼저 떠오른다. 그러나 작년 여름, 7년 만에 영주댐이 완연히 그 모습을 드러내면서 영주호와 영주댐 주변의 여러 볼거리들이 주목받기 시작했다. 이맘때 초록으로 촘촘히 새겨진 산새 사이로 파노라마처럼 펼쳐진 아름다운 영주호를 벗 삼아 둘레길을 나선다. 용마루 공원은 영주호 둘레길의 시발점이다. 금강마을을 기점으로 숲속 놀이터와 전망을 조망할 수 있는 정자, 카페를 지나 영주댐 전망대로 이어진다. 영주댐 전망대는 마치 용이 몸을 휘감은 듯 유려한 디자인이 돋보인다. 100개 하고도 8개의 계단을 더 오르면, 저 멀리 용두교와 용미교, 용마루 공원, 영주댐 등이 한눈에 담긴다. 이 모든 것들이 한데 모여 멀리서 바라보면 용의 형상을 닮았다 하여 2013년 공원 조성 시작 단계부터 용두교와 용미교라 칭했다. 영주댐이 들어서고 영주호가 조성되기 전, 어느 산의 봉우리였을 두 산이 이제는 각각의 섬이 되었다. 두 개의 섬을 잇는 이 다리들을 용미교, 용두교라 부른다. 발 아래 투명한 유리로 청량한 영주호가 보인다. 아찔하기 보다는 수려한 물길에 매혹되고야 만다. 두 다리와 두 봉우리를 거쳐 두 개의 광장을 오가며 영주호가 내뿜는 윤슬이 발길을 재촉한다. 그렇게 힘내어 걷다 또 숲길 사이를 쉬어가며, 또 가만히 앉아 멍하니 숨을 고르며 계절의 변화를 느껴본다. 서늘했던 감도 없이, 이젠 여름이 성큼 다가왔구나 하며 말이다.

▲ 과거 산이었던 두 곳이 섬이 되어 이제는 용두교, 용미교가 이어주고 있다.

걸으며 치유되는 오랜 오솔길

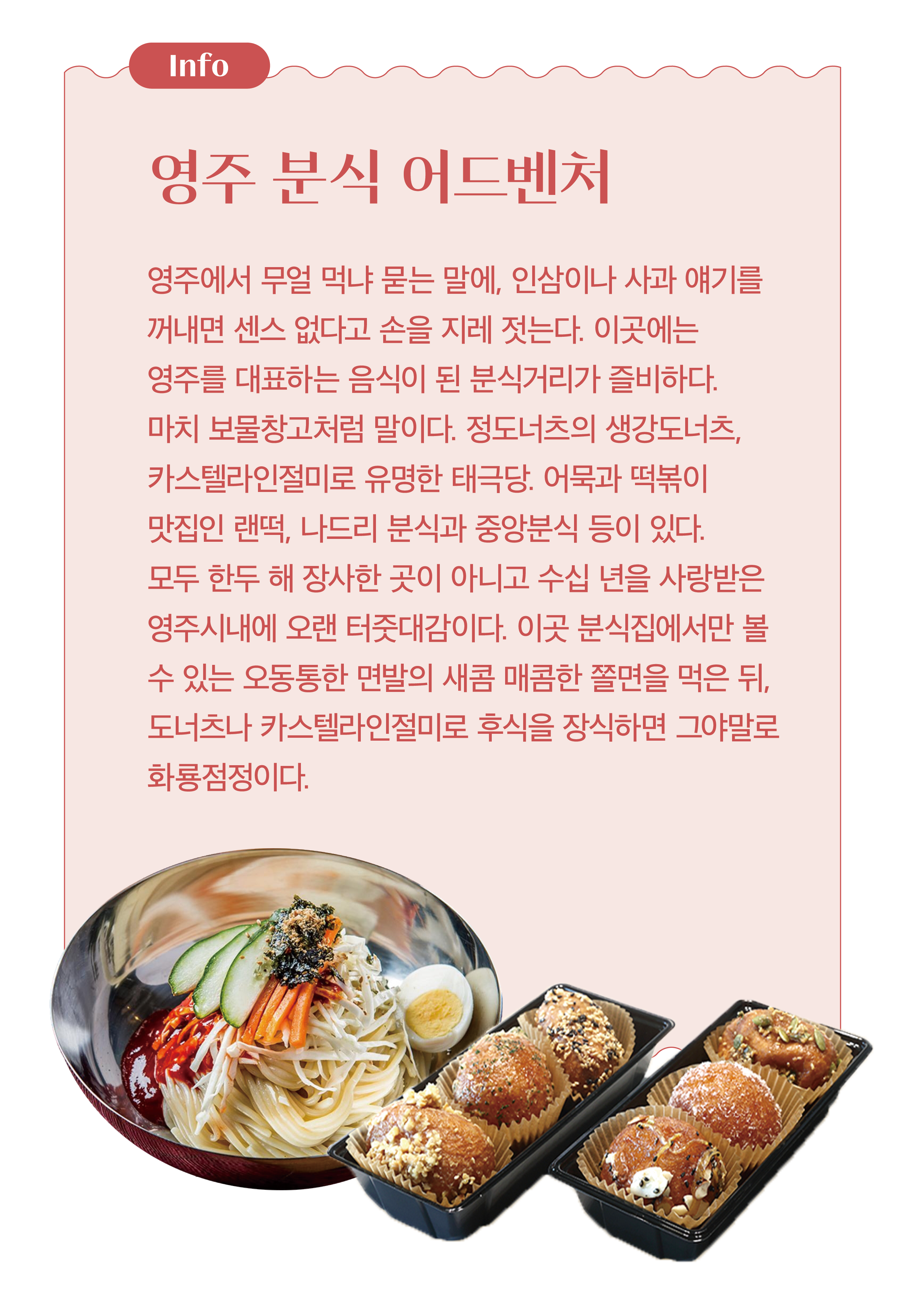

소백산역(구 희방사역)을 출발해 죽령 고갯마루까지 약 2.5km 길이 이어진다. 이곳이 바로 죽령옛길이다. 산책길 중에 스테디셀러라 해도 과언이 아닌 길 중 하나. 고개에 도착해 한숨 돌리고 다시 길을 되짚어 소백산역으로 돌아오는 여정으로, 왕복 세 시간이면 스테디셀러를 즐기기에 넉넉하다. 죽령옛길은 소백산 도솔봉과 제2연화봉 사이에 있다. 1910년대까지만 해도 많은 사람들이 이 길을 애용했지만 일제 강점기 때 철도가 개설되고 국도 5호선이 뚫리면서 역사 속으로 사라졌다. 그러다 경북 쪽의 죽령 옛길이 복원되면서 소백산역에서 죽령 정상에 이르는 산길에 다시 길손이 붐비기 시작했다. 중앙고속도로 고가도로 아래 길로 옛길 따라 거닐자, 사과나무 과수원이 펼쳐진다. 길은 과수원 사이를 지나 꼬리를 치며 달아난다. 죽령옛길의 숲은 사과처럼 달고 시다. 걸을 때마다 짙은 나무 냄새가 콧속으로 훅훅 스민다. 물푸레나무며 신나무, 참나무 등 온갖 나무들, 으름덩굴이며 청가시덩굴이며 노박덩굴이 다 함께 어울려 뿜어내는 숲 내음이 가히 매력적이다. 죽령옛길은 내내 오솔길이다. 사람 한 명이 지나가기에 안성맞춤이다. 숲은 울창해서 맵디매운 뙤약볕도 힘을 쓰지 못한다. 걷다 보면 풀숲 이슬이 바짓단을 슬며시 적시고, 어디선가 안개가 불현듯 불어오고 밀려와서 어깻죽지를 서늘하게 누르곤 한다. 걷기를 멈추고 숲 어느 자리 가만히 자리를 펴고 앉는다. 죽령옛길은 내내 고요하다. 여름의 번잡하고 시끄러운 날들을 뒤로 하고 고요 속의 쉼을 만끽한다. 복잡하고 힘든 생활에게서 몇 발짝 떨어져서 느껴보는 고요. 이 온전한 고요는 부디 왕복 5km, 두 시간만이라도 도망가지 말아라.

▲ 뜨거운 햇볕도 피해가는 울창한 풀숲의 죽령옛길

▲ 죽령옛길에서 만난 야생화

노을은 붉었고 오솔길은 고요했네

저녁이 가까워 다다른 곳은 다름 아닌 부석사다. 여러 번 왔던 곳이지만 올 때마다 좋았고 또 좋았다. 무량수전 옆 석탑에 앉아 소백산맥 위로 아득하게 내리는 노을을 바라보았던, 사과꽃이 하얗게 피었던, 은행나무가 노랗게 물들었던, 발목까지 눈이 쌓였던, 부석사를 찾았던 날들이 생생하다. 노란 은행나무길 끝에 자리한 절집, 부석사. 해 저물 무렵이면 소백산맥을 넘어온 장엄한 노을이 절집 안마당에 내려앉고 법고와 목어 소리가 울려 퍼진다. 부석사의 압권은 무량수전의 배흘림기둥일 것이다. 이곳에 가면 어떤 미학적 수사도 필요 없는 순전한 아름다움 앞에 그만 마음이 먹먹해지고 만다. 화려한 단청도 없이 조촐하고 검박한 처마라니… 부석사 무량수전 뒤편에는 부석이라는 돌이 있다. 커다란 암회색의 바윗덩어리다. 이 바위에 전설이 깃들어 있다. 의상을 사모한 선묘낭자가 몸을 던져 바다의 용이 돼 의상의 뱃길을 지켰다고 한다. 도적의 무리가 사찰 창건을 훼방 놓을 때 거대한 바윗돌을 띄워 도적을 물리쳤다. ‘부석(浮石)’이란 이름이 여기서 유래했다. 부석사에서는 꼭 저녁까지 기다린다. 해 질 때 무량수전 앞에 선다. 소백산맥 능선 너머로 해가 진다. 바람이 무량수전 풍경을 흔들고 지나간다. 황금빛 노을이 배흘림기둥을 비춘다. 사람들은 부석사 앞마당에 앉아 노을을 맞는다. 법고 소리가 울린다. 목어가 울리고 운판이 운다. 네발 달린 짐승과 물고기들, 그리고 날짐승들의 죄를 씻어주는 소리. 사람들의 죄는 누가 씻어주나. 그런 생각이라도 하듯, 법고 주위에 모여든 사람들은 아무도 말이 없다.