사람人지도

‘로컬’이라는

재미난 이야기

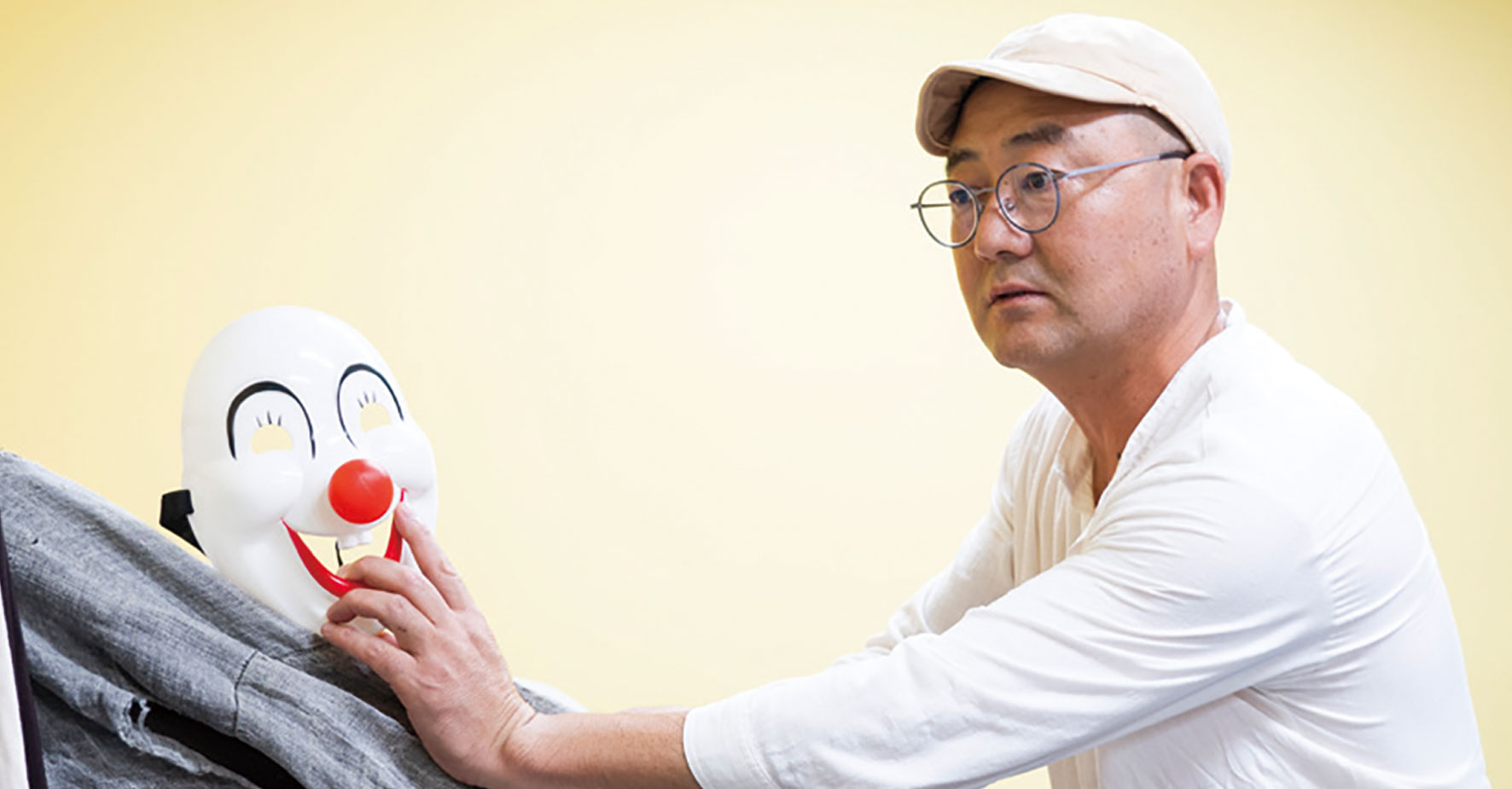

극예술창작집단 흥

안치선 대표

장흥에 산다는 건, 예술 속에 산다는 말이기도 하다.

내가 살아온 인생이 ‘작품’이 되고, 내가 직접 ‘배우’가 되기도 하기 때문이다.

장흥의 이야기를 공연으로 만들고, 동네 이웃을 예술가로 탄생시키는 극예술창작집단 흥의 안치선 대표를 만났다.

📝글. 조수빈 / 📷사진. 황지현

도시 청년, 장흥의 매력에 빠지다

10년 전, 전남의 작은 마을에 극단을 차렸다는 선배를 응원하기 위해 기차에 올라탄 안치선 대표. 그때까지만 해도 장흥에 눌러앉게 될 줄은 꿈에도 몰랐다. “서울 대학로에서 극단을 운영하고 있었어요. ‘연극의 메카’로 통하는 곳에서 치열하게 살다 보니 번아웃이 심하게 왔어요. 그러던 차에 선배의 연락을 받고 ‘힐링이나 하러 가자’라는 마음으로 기차를 탔죠. 선배를 도와 작품을 만들고 선보이면서 작은 도시에도 예술을 사랑하는 사람들이 참 많다는 걸 알게 되었어요. 접할 기회가 잘 없었을 뿐이더라고요. 이곳에서 문화예술의 가치를 더욱 빛내보자는 마음으로 귀촌을 하게 됐어요. 장흥에 산 지 올해로 벌써 6년이 됐어요.”

처음부터 극단을 차렸던 건 아니다. 대도시에 비해 인프라도, 무대에 오를 기회도 적은 군 단위 지역에서 한 명의 ‘연출가’가 아닌 ‘대표’로서 극단을 운영하기에는 큰 용기가 필요했기 때문이었다. 하지만 장흥에서 평생 살겠다고 마음먹고 나니 이왕이면 이곳에서 ‘재미있게’ 살고 싶었다. 재미있게 살 방법은 하나, 자신이 좋아하고 또 잘하는 ‘극단’을 운영하는 거였다. 그렇게 스태프, 배우까지 모두 장흥 사람으로 꾸린 예술단체 ‘흥’이 탄생하게 됐다. “극단 흥은 제가 좋아하는 지역의 사람들과 제가 좋아하는 일을 함께 나누었으면 좋겠다는 마음 하나로 만든 단체입니다. ‘흥’ 이라는 이름에는 ‘장흥의 극단’이라는 뜻과 ‘흥겨움’이라는 의미가 동시에 담겨 있어요.” 3년 차 극단 흥은 장흥을 대표하는 예술단체로 장흥을 넘어 남도 지역을 넘나들며 예술의 즐거움을 전파하고 있다.

우리는 모두 ‘주인공’이다

안 대표의 말에 따르면 예술이란 잔잔한 호수에 돌 하나를 던지는 일이다. 대학로에 있는 동안 그는 관객들이 작품을 통해 스스로를 되돌아볼 수 있도록 철학적인 질문을 자주 던졌다. 주로 인간의 번뇌, 욕망 등을 가감 없이 드러내는 방식이었다. 하지만 장흥에 온 이후로 그의 이야기는 180도 바뀌었다. “요즘엔 자연과 더불어 살아가는 사람들의 이야기를 많이 해요. 일상 속의 소소한 에피소드로도 우리네 인생을 얼마든지 담을 수 있더라고요. 산과 강, 바다에 둘러싸여 살다 보니 마음이 가벼워졌나 봐요(웃음).”

흥은 매년 3~4개 정도의 작품을 무대에 올리고 있는데, 모두 지역의 이야기를 소재로 삼고 있다. 정약전 선생의 『자산어보』, 장흥 출생 한류 1세대 작곡가 손석우 선생의 음악 인생 등 지역 인물은 물론 설화, 장소 등 지역 곳곳에 잠들어 있는 이야기를 깨워 작품으로 만들어 낸다. 최근에는 장흥에 살고 있는 60대 여성들의 삶을 조명하고 있다. 이처럼 그의 시선에서 우리는 모두 ‘이야기의 주인공’이다.

지난해에는 지역민이 직접 공연에 참여할 수 있는 장을 마련하기도 했다. 손석우 선생의 인생을 주제로 한 음악극 <노오란 샤쓰의 사나이>에 지역민들을 연기자로 세우기 위해 ‘장흥군민 연기자 오디션’ 을 개최한 것. 덕분에 평범한 직장인부터 자영업자, 동네 꼬마, 고추 농사를 짓는 농부까지 모두 예술가로 변신했다. 비전문 배우와 함께 하는 과정이 수월하지만은 않았다. 가장 관건은 ‘연기력’인 줄 알았는데, 안 대표는 정작 문제는 다른 데 있었다고 회상했다. “공연 일이 코앞으로 다가와 막바지 연습에 열을 올려야 했는데, 연기자 한 분이 연습에 못 나온다고 하더라고요. 고추 심을 시기라 고추밭에 가야 한다고요. 사실 연기자이기 전에 본업이 있는 분들이기 때문에 한자리에 모이는 것부터가 일이에요. 힘들기도 했지만 돌이켜 보면 모두 재미있는 추억이죠. ‘흥’에서만 있는 에피소드니까요.”

장흥의 세월과 사람들을 잇는 일

안 대표의 도전은 여기서 끝이 아니다. 문화예술의 가치와 즐거움을 전파했으니 다음 스텝으로는 여러 형태의 예술을 선보이고 싶단다. 바로 ‘소극장 문화’다. 한 시간 거리인 목포만 해도 소극장이 여럿 있는데, 장흥에는 아직 소극장이 하나도 없다. 그래서 지난 7월에는 파격적인 시도를 했다. 올 여름에 진행했던 ‘제1회 작은 음악 예술제’에서 그는 500석 규모의 장흥문화예술회관 대공연장을 50석 규모의 소극장으로 탈바꿈시켰다. “소극장의 매력을 보여주고 싶었어요. 웅장하고 압도적인 대극장 공연과 달리 소극장 공연에서는 배우들이 흘리는 땀방울, 깊은 눈동자, 떨리는 숨소리 등이 생생하게 느껴지거든요. 그건 또 다른 울림이에요.” 그의 바람대로 작은 공연이 주는 깊은 여운을 관객들도 오롯이 느꼈던지 한참이나 무대를 곱씹었다는 관객들의 후기가 많았다. 소극장은 비단 관객뿐만 아니라 지역 예술가들에게도 공연의 문턱을 낮춰 준다. 동네 고등학교 밴드가 모여 연주하고, 연극 동아리가 연기하기에 부담이 적기 때문이다. 그렇기에 소극장 문화가 활성화된다면 옆집 이모, 삼촌, 친구, 아이들 등 예술을 사랑하는 사람들이 모여 교류하는 장이자 우리의 이웃들을 응원하는 공간이 될 거라고 덧붙였다.

그가 꿈꾸는 장흥의 내일은 어떤 모습일까. “우리 것이 가장 세계적인 것이라는 말이 있잖아요. 우리 문화가 더 멀리 퍼져 나가기 위해서는 스스로 즐기는 것이 우선이에요. 장흥의 고유한 색깔을 잘 지키고, 지역민들이 재미있게 즐기다 보면 반응이 올 거라고 믿어요. ‘장흥 재미있는 곳인가 봐!’ 하고요.”

오늘 우리가 만난 장면들은 또 어떤 작품으로 탄생하게 될까. 이토록 재미난 장흥이라니. 안 대표와 이야기를 나눌수록 장흥이 더 궁금해졌다. 그가 6년째 장흥을 떠나지 않는 이유를 알 것 같았다. 내일도 분명 재미난 일이 일어날 것이기 때문이리라.