- 물방울은 어디에서 왔는가

-

평안남도 맹산 출생 김창열 작가는 해방 즈음 월남해 서울대학교에서 미술 공부를 이어갔다. 그러다 한국전쟁이 발발하며 학업을 멈추게 되었는데, 이 시기 전쟁과 분단, 해방 등 전쟁의 격동은 그의 예술 전반을 관통하는 토대가 됐다.

김창열 작가는 1950년대 ‘현대미술가협회’를 창립하여 앵포르멜(비정형 미술) 운동을 주도했고, 서구 현대미술의 어법을 한국적 정서와 접목하는데 앞장섰다. 이후 1965년 뉴욕에서의 활동을 거쳐 1969년 파리에 정착하기까지 자신만의 예술에 닿기 위한 실험과 도전을 멈추지 않았다.

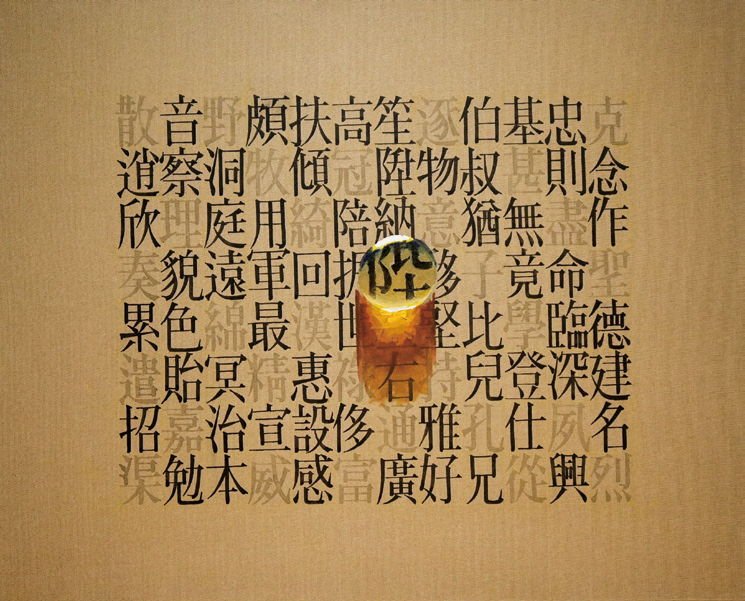

물방울 회화의 여정이 시작된 건 1970년대 초. 작업을 하던 중 우연히 튄 물방울이 캔버스에 맺힌 것을 발견했는데, 그는 “그것은 하나의 점이면서도 그 질감은 어떤 생명력을 지니고 있다는 새로움의 발견이었다. 점이 가질 수 있는 최대의 감도라 할까. 기적으로 느껴졌다.”라고 회상했다. 물방울 작품이 세상에 처음 공개된 건 1972년 프랑스에서 열린 살롱전 ‘살롱 드 메’에서 였으며, 이후 작가는 물방울을 평생의 화두로 독자적인 예술세계를 구축하기 시작했다. 금방이라도 흘러내릴 것 같은 영롱한 물방울 묘사는 단지 영롱함을 표현하는 데에 그치지 않고 신문지나 도덕경, 천자문의 글씨 위에 물방울을 결합하여 글자를 확대하거나 가리거나 지워내는 <회귀> 시리즈로 사유를 확장해갔다.

김창열 작가가 이토록 물방울에 천착한 이유는 여러 가지로 해석된다. 평안남도 맹산이 고향인 그에게 샘과 물은 고향에 대한 추억을 담고 있는 기억의 매체이자 영혼을 정화하는 매개였다. 20살 어린 나이에 ‘맹수가 물어뜯는 고통’ 같았던 전쟁을 겪은 그에게 작품 활동은 어린 시절의 천진난만함과 전쟁의 상흔을 치유하기 위한 노력이었던 것이다.

- 김창열의 세계를 걷다

-

한국전쟁 중 김창열 작가는 1년 10개월을 제주도에서 피난생활을 했다. 제주도는 작가에게 마음의 안식처와도 같았다. 그 인연으로 작가는 자신의 작품 220여 점을 제주도에 기증했고, 이를 기념하기 위해 생긴 미술관이 바로 제주도립 김창열미술관이다. 제주도립 김창열미술관은 저지문화예술인마을 어귀의 주차장에서부터 호젓한 돌담길을 따라가다 보면 그 끝에 위치해있다.

하늘에서 미술관을 바라보면 중정을 기준으로 여덟 개의 건물이 둘러싸고 있는데, 이는 작가가 추구한 회귀의 철학을 표현한 것이다.

제1전시실에서는 김창열 작가의 일대기와 더불어 물방울을 매개로 한 다양한 작품들을 만날 수 있다. 또한 AI로 복원한 그의 인터뷰를 통해 작가가 걸어 온 길과 그 속에서 구축해 온 예술세계를 엿볼 수 있다. 제2전시실로 향하는 길, 어두컴컴한 복도의 끝의 설치 미술 <물방울>은 안과 밖의 미세한 빛을 투영하여 홀로 영롱하게 빛난다. 다시 모퉁이를 돌아 향한 2, 3전시실에서는 가족과 고향에 대한 작가의 그리움이 담긴 <회귀> 시리즈가 관람객을 맞는다. 마지막 전시실인 영상관에 들어서면 미디아아트로 재해석한 물의 세계를 경험할 수 있다.

모든 관람을 마치고 나가면 건물 가운데 빛의 중정이 펼쳐진다. 연못 가운데 놓인 커다란 물방울 세 개는 설치미술 <삼인>이며, 십 분마다 가동되는 분수는 무지개를 그려내며 동화 같은 풍경을 완성한다. 물방울이 만들어내는 울림이다. 제주도립 김창열미술관은 단순히 그의 작품을 전시하는 공간을 넘어 물방울에 담긴 사유와 치유의 메시지를 전하고 있다. 이곳에서 우리는 물방울 속에 담긴 작가의 시선을 마주할 수 있다.

- A 제주특별자치도 제주시 한림읍 용금로 883-5

- H 09:00~18:00, 월요일 휴관(하절기 7~9월 09:00~19:00)

- T 064-710-4150

이벤트

이벤트  독자의견

독자의견  웹진구독신청

웹진구독신청  이전호 보기

이전호 보기  독자의견

독자의견  구독신청

구독신청  이전호 보기

이전호 보기