물길 따라 걷다

물길 따라 아리아리랑,

보배섬 진도여라

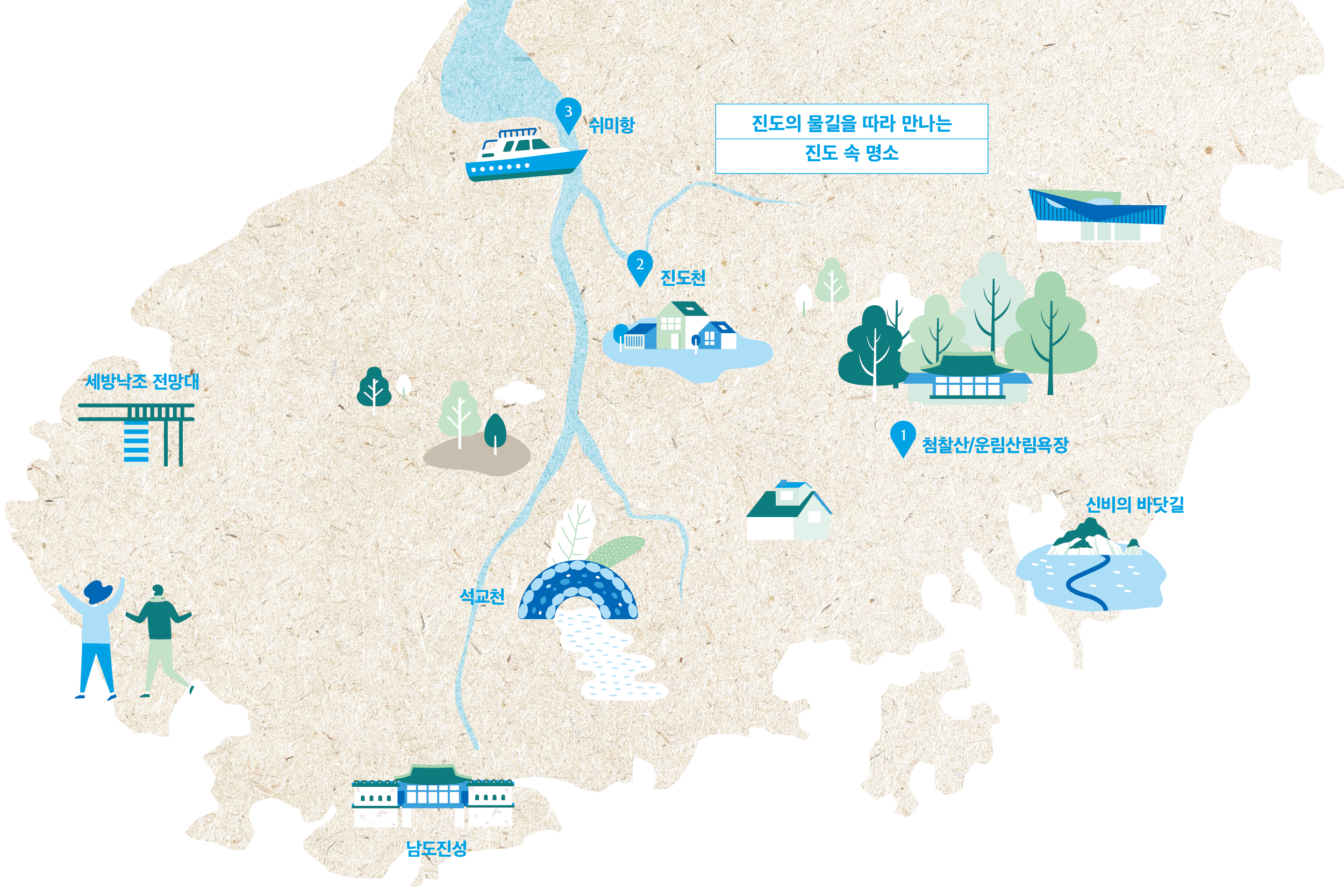

시내인가 했더니 어느 순간 개천이고, 이내 강만큼 폭을 넓히더니 불과 10여km 끝에서 바다를 만난다. 진도천은 곧이어 바다가 될 때까지, 진도 소읍과 간척지를 지나며 시나브로 몸집을 불린다. 때로는 일상의 평범한 풍경처럼 흐르고, 일정 구간에서는 간척지 특유의 무늬를 품은 수로처럼 흐른다. 아늑한 산세에서 시작해 작은 물길을 따라 포근한 남도의 바다에 닿기까지, 두 발로 만난 진도의 풍경 속으로.

글·사진. 이시목(여행작가)

물길의 시작과 끝을 지켜보는 일의 가치

개천이건 강이건 모든 물길에는 시작과 끝이 있다. 서울의 중심부를 흐르는 한강은 태백의 검룡소에서 발원해 서해에 합수하며 끝나고, 봉화와 예천을 굽이굽이 흐르는 내성천은 백두대간의 선달산 부근에서 발원해 낙동 강에 합수한다. 진도천도 마찬가지다. 첨찰산의 지맥인 수리봉(388.5m)에서 발원해 바다 코앞까지 10여km를 흐르다가 해창리 일대에서 석교천에 합수하며 진도 천이란 이름 앞에 놓인다. 진도에서 가장 긴 하천인 석교천은 진도천을 품으며 더 큰 물길이 되고, 제법 큰 물 길인 채로 다도해에 합수한다. 그렇기에 진도천을 걷는 다는 건 개천의 한살이를 지켜본다는 뜻이고, 진도천을 따라 산과 바다를 이어 걷는다는 의미이기도 하다.

첨찰산(해발 485m)은 이러한 진도천의 한 생을 한눈에 볼 수 있는 곳이다. 정상에 서면 조도군도부터 진도 읍내와 해창들을 지나 바다로 이어지는 진도천 물길이 뚜렷하게 보인다. 마치 누군가의 삶을 관통한 시간을 보듯, 산과 숲, 마을과 들을 아우르며 이어지는 물길이 장엄하다. 더욱이 진도천은 간척으로 탄생한 해창들과 소포들을 풍족하게 적시는 진도의 젖줄이다. 내(川)는 그렇게 오랜 시간 농작물을 키워 사람을 이롭게 했고, 동·식물을 키워 자연을 풍성하게 했다. 첨찰산 기슭엔 걸출한 볼거리도 여럿 있어 함께 둘러보기 좋다. 운림산방과 쌍계사, 운림산림욕장이 대표적이다.

운림산방은 진도의 조선 후기 대가이자 서예가인 소치 허련의 거처이자, 200여 년간 예술의 향기가 끊이지 않았던 남도 화맥인 남종화의 산실이다. 남종화는 건필을 이용한 갈라진 붓놀림과 수묵의 대담한 농담이 특징인 화풍이다. 운림산방에서는 그런 남종화로 호방하게 그려낸 듯 활달한 풍경에 빠져들 수 있다. 운림산방과 이웃한 쌍계사와 첨찰산 4분 능선까지 이어 지는 운림산림욕장은 크고 너른 상록수림과 침엽수림을 품은 곳이다. 2월임을 깜빡 잊었다면 봄과 여름 사이쯤이라 착각할 만큼 초록으로 울창하다.

첨찰산

진도천 물길을 한눈에 살필 수 있는 첨찰산 산행은 쌍계사 주차장이 기점이다. 쌍계사~삼선암 약수터~첨찰산 정상~서천암터 삼거리~아리랑비(사천제1저수지)~주차장으로 이어지는 원점회귀 코스다. 소요 시간은 약 3시간으로, 첨찰산 9분 능선에 있는 진도기상대까지는 차로도 오를 수 있다.

진도천

진도 읍내를 가로질러 흐르는 진도천은 드넓은 해창들 사이를 풍경 좋게 흘러, 천천히 산책 삼아 걷기에 좋다.

산과 들, 바다를 잇는 녹지생태축, 진도천

본격적인 물길 여행은 운림산림욕장 너머에 있는 성죽제부터 시작된다. 성죽제는 수리봉에서 흘러 내려온 개울물이 모여 이룬 저수지로 봄철 농토를 적시는 주요 수원이다. 이곳에서 좁고 얕은 개울을 따라 1.8km가량을 걸으면, 진도 읍내 언저리에 있는 진도향토문화회관에 닿는다. 이곳은 진도 소리의 대중화에 공헌하는 곳 중 하나로, 3월이면 매주 토요일마다 토요민속여행이 열린다. 삶의 애환과 해학을 걸쭉한 육자배기 가락에 실어 전하는 진도의 소리가 ‘참말로’ 차지다.

향토문화회관에서 900m 정도를 더 가면 진도아리랑을 한 소절 배우고 춤도 출 수 있는 진도명품관을 만난다. 이즈음에서부터 진도천은 몸집을 두 배 이상 불려 수량도 풍성해지고 넓어진다. 깔끔하게 정비된 제방 길을 따라 편히 걷는 것도 여기서부터다. 이른바, 진도천 트레킹의 백미 구간이다. 그래서일까. 실제로 가볍게 산책하는 주민들도 더러 있고, 내(川)의 가장자리를 빼곡하게 채운 갈대밭을 바라보며 망중한을 즐기는 이들도 적지 않다. 무엇보다 드넓은 간척지 풍경이 이채롭다. ‘진도흑미’가 재배되는 들녘은 여름이면 초록으로 넘실댈 것이고, 가을이면 황금빛으로 물결칠 것이다. 바람이라도 불라치면 벼들이 한꺼번에 산들거려 참 장관이겠다. 그렇게 낭만적인 제방 길을 가만히 걷다 보면, 진도천 유로연장의 중간쯤에 있는 옛 소포나루터에 닿는다. 갈대 우거져 물오리들 노닐고, 이따끔씩 물고기 잠방대는 소리가 들리는 곳이다. 지금은 흔적조차 없어 ‘이곳이 바다였음을’ 증명하진 못하지만, 진도대교가 세워지기 전까지 목포-진도를 왕래하는 여객선이 드나들던 진도 유일의 나루터란 점에서 의미가 있다.

물길 그 끝에서 만난 남도의 바다 풍경

쉬미항

가사도 행 배가 운항되는 쉬미항은 다도해의 수려한 경관과 세방낙조 등을 볼 수 있는 진도관광유람선을 탈 수 있는 곳이다. 쉬미항~사자섬~구멍섬~발가락섬~손가락섬~불도 등을 1시간 30분 운항한다.

진도타워에서 바라본 울돌목과 울돌목을 가로질러 오가는 케이블카.

진도는 간척의 역사가 깊은 도시다. 그만큼 재미난 구석도 많다. 진도천을 기준으로 볼 때 해창들 맞은편은 해창들만큼이나 너른 포구리들과 소포들이다. 이 들녘들 가장자리에 도리섬과 건내양섬, 딴양섬이란 이름을 가진 산들이 있다. 지금은 낮은 동산처럼 보이지만 진도천이 소포만일 적 가졌던 ‘섬’이란 이름이다. 여기에서 간척 전의 진도를 그려보는 시간이 재밌다.

이뿐만이 아니다. 해창들을 끼고 앉은 해창마을에도 마을 앞이 바다였음을 증명하는 자료가 있다. 마을 중간쯤에 있는 해창마을박물관에 가면, 주민들이 쓰던 옛 물건이 가득하고 고깃배를 배경으로 찍은 주민들 사진도 있다. 빛바랜 흑백사진이 전하는 과거의 시간이 상전벽해(‘뽕나무밭이 푸른 바다가 되었다’는 뜻)란 사자성어를 떠올리게 한다.

과거(지질시대) 진도는 진도를 포함해 상조도, 하조도, 가사도 등 256개 섬들이 모두 이어져 하나의 육지였다. 이후 해수면 상승으로 여러 개 섬으로 분리되었다. 그때쯤엔 해창들에 서면 해무 사이로 작고 작은 섬들이 틈틈히 얼굴을 내밀었겠다. 특히 봄철이면 안개는 더 짙어지는 곳이라 신기루처럼 수백 여개의 섬들이 숨바꼭질을 했을 테다. 진도의 명소 신비의 바닷길처럼 말이다.

수천 년 전 벌어졌을 일들에 대한 감상을 잠시 뒤로 하고, 길은 해창들에서부터 진도천이 석교천과 합수하는 대신산업 앞을 지나 소포방조제까지 내처 3km가량을 물길 따라 이어진다. 소포방조제는 소포만 간척을 위해 조성한 것으로 바다는 그 끝에 있다. 드넓은 농토 대신 십 척의 배가 반기는 쉬미항 그리고 석교천이 바다가 되는 자리다. 마침 해 질 녘이라면 쉬미항 어귀에서 낙조도 감상할 만하다. 다도해의 저도, 소저도, 작도도 같은 섬이 붉게 물들며 징검다리처럼 이어진다. 천에서 시작해 바다에 이르기까지, 내(川)의 한 생을 거닌 하루가 낙조와 함께 물든다.