물길 따라 걷다

낭만이 부유하는 곳

부안

낭만이라는 말을 함부로 써도 좋지 않을까. 숲도 있고, 별도 있고, 노을도 있으니 말이다. 그건 어딜 가나 볼 수 있는 거 아니냐고 반문하겠지만, 그 모든 게 특별한 얼굴을 하고 있다면 이야기가 달라진다. 자연의 여러 얼굴을 볼 수 있는 부안으로 간다.

글·사진. 박재현 소설가

동물들이 자리 잡은 이유

부안에 갯벌이 있을 거라고는 예상했지만, 거기에 생태 공원이 있을 거라곤 생각지 못했다. 부안의 남쪽 끝에 있는 줄포만 갯벌생태공원은 저지대 침수에 대비하기 위해 제방을 쌓은 것에서 시작됐다. 이후 갈대와 띠풀 등이 무성해지고, 담수 습지가 형성되면서 자연스레 생태 늪지로 발전했다. 거기다 연못과 동산을 만들고 야생화와 나무를 심어 근사함을 더했다.

공원에서 가장 먼저 보이는 건 갈대였다. 갈대가 이토록 푸를 줄이야. 이 낯선 푸름에 곧 익숙해졌는데, 그건 익숙해졌다기보다 매료됐다는 말이 더 정확할 것이다. 가을 갈대가 ‘쓸쓸함’이라면 여름 갈대는 ‘편안함’이었다. 하늘을 제외한 모든 곳이 푸르렀다. 어쩌면 우리 눈은 자연의 초록을 먹고 사는 게 아닐까.

갈대는 잎이 무성하고 줄기가 가늘어 바람에 잘 휩쓸린다. 그렇지만 쉽게 꺾이지는 않는다. 그래서 꽃말이 ‘깊은 애정’, ‘믿음’이다. 이제 갈대, 하면 변덕보다도 믿음이라는 말을 떠올려 보자.

교차하는 흙길과 데크길은 어떻게 걸어도 상쾌했다. 그 사이사이 연못과 분수가 더위를 씻어 주었다. 연못을 빙 둘러 핀 여러 가지 꽃도 분수와 어울려 화사함을 더했다. 길을 계속 걸으니 드넓은 해바라기 밭이 나왔다. 여름의 색이었다. 해바라기는 초록 사이에서 노랑의 원색을 뿜어내며 여름 꽃의 매력을 발산하고 있었다.

꽃과 나무와 갈대의 조합은 길이 끝날 때까지 이어졌다. 어느새 한 바퀴. 가뿐한 산책이었다. 공원이 생긴 뒤 여러 야생 동물이 번식하며 살고 있다. 이곳에 눌러앉은 동물들의 마음을 조금 이해할 수 있을 것만 같았다.

하늘은 우릴 향해 열려 있어

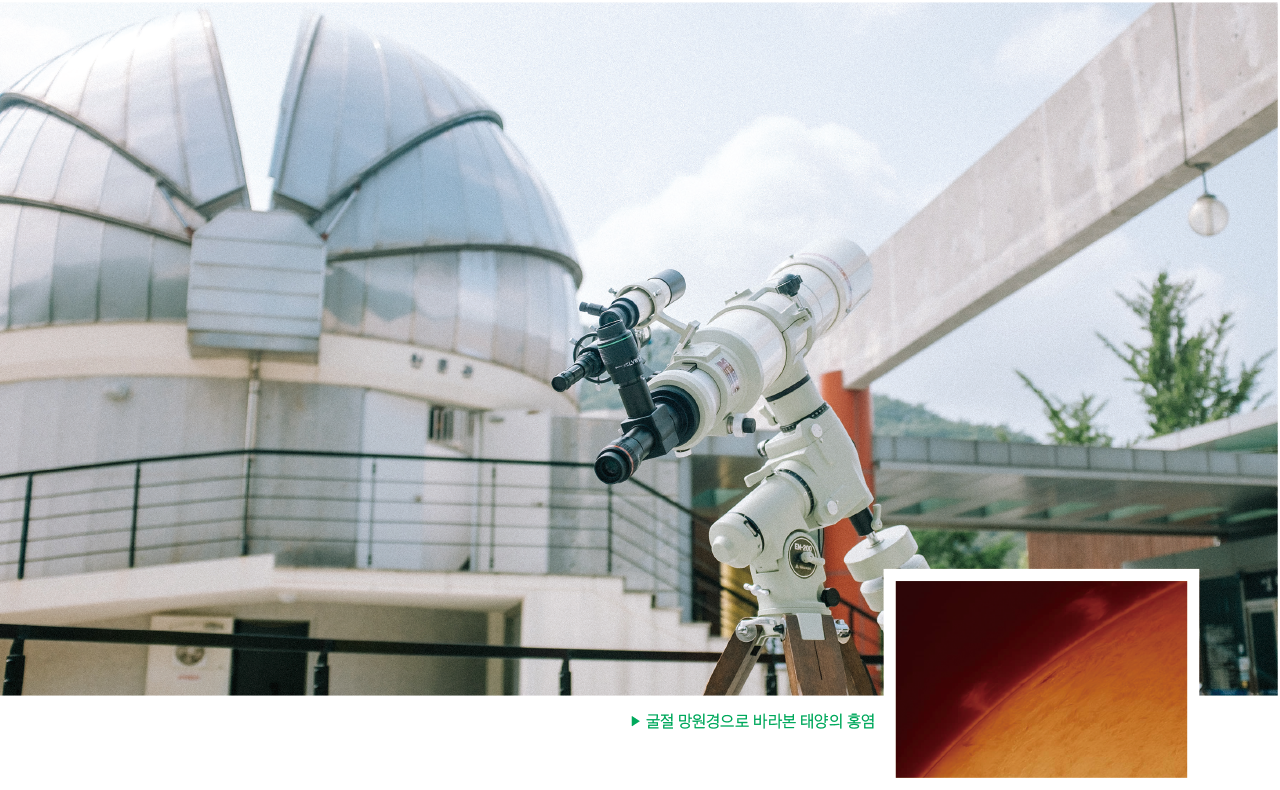

대낮에 청림천문대로 향했다. 천문대는 밤에 가야 하는 거 아니냐고? 하지만 이곳에선 낮에도 볼 게 많다. 그래서 더욱 특별할 지도 모르는 풍경을 만나러 갔다. 변산반도 국립공원 내에 있는 청림천문대는 산골 폐교 부지에 지은 천문대다. 작은 운동장과 낮은 건물, 여기에서 이어지는 큰 나무까지 머물고 싶게 하는 요소들이 두루 있었다. 가장 먼저 눈을 사로잡는 건 돔 건물이었다. SF 영화에 나오는 작은 로봇을 확대한 듯 귀여운 외관 때문이었다.

안내 직원을 따라 교육장에서 3D 영상부터 시청했다. 3D 안경을 끼고서 눈앞에 입체적으로 떠 있는 행성과 별들을 보자니 눈이 번쩍 뜨일 수밖에 없었다. 흥미로운 영상이었다. 금세 시간이 지나갔다. 안내 직원의 말이 이어졌다. 천체와 망원경에 대한 알기 쉬운 이야기들. 어린 시절 우주를 꿈꾸던 때가 떠올랐다. 아, 그랬지. 밤하늘의 별 하나에도 수만 가지 상상을 덧붙였었는데.

다음으로 돔 건물로 들어섰다. 8m 완전 개방형 돔은 잠깐이나마 로봇 혹은 우주선 개발자가 된 기분이 들게 했다. 엄숙하고 신비로웠다. 1,000mm 나스미스식 반사 망원경이 그 핵심이었다. 국내 최대 규모의 망원경으로 비교적 먼 행성과 별자리를 관측하는 데 주로 쓰인단다.

이번에는 본격적으로 하늘을 관측하기 위해 밖으로 나갔다. 직원이 굴절 망원경을 끌고 왔다. 훤한 대낮에 여길 찾아 온 건 바로 태양을 보기 위해서였다. 정확히는 태양의 흑점과 홍염. 우리가 언제 태양을 제대로 바라본 적이 있던가. 렌즈에 눈을 가까이 댔다. 흑점이 보였다. 작은 점이지만 그 존재는 분명했다. 오래된 친구의 작은 비밀을 알게 된 듯한 기분이었다.

이곳은 천문대이면서 청소년 수련시설이기도 하다. 숙박 시설을 비롯해, 풋살장, 족구장, 무대 시설, 별자리 파고라 등도 갖추고 있어 야간 관측 후 숙박까지 하고 가는 가족 단위의 손님이 많다. 밤이 조금 더 깊어지길 원하는 분들에게 권한다.

▲ 사랑의 낙조공원에서 내려다본 변산 해수욕장

더 이상 슬픔이 아닌 것

-

‘사랑’과 ‘낙조’가 함께 붙은 이름이라니. 둘 중 하나만 있어도 궁금할 텐데. 호기심을 잔뜩 머금은 채 그곳에 도착했다. 사랑의 낙조공원은 변산 해수욕장 우측에 접해 있다. 규모가 그리 크지는 않다. 어쩌면 큰 규모가 필요하지 않을지도. 장엄한 노을이 있는데 뭐가 더 필요하겠나. 이름처럼 이곳은 서해에서도 손꼽는 노을로 유명하다. 일찍 도착해 노을을 기다리며 공원을 둘러봤다.

공원엔 분명 사랑이 가득했다. 하트 모양의 조형물이 곳곳에서 자리를 지키고 있었다. 노을과 함께 멋진 사진을 남길 수 있는 포토존이기도 했다. 그러니까 대놓고 사랑을 하라는 뜻이었다. 실제로 이곳엔 연인들의 비율이 높았다. 바로 직전 말다툼을 했을지라도, 여기서 함께 노을을 보면 서로의 마음이 누그러지지 않을까.

공원은 해수욕장보다 높은 곳에 있다. 그래서 해수욕장이 한눈에 들어왔다. 세로로 길게 떨어지는 해수욕장을 보는 건 가로로 길게 늘어진 노을을 보는 것과는 다른 재미였다.‘사랑’과 ‘낙조’가 함께 붙은 이름이라니. 둘 중 하나만 있어도 궁금할 텐데. 호기심을 잔뜩 머금은 채 그곳에 도착했다. 사랑의 낙조공원은 변산 해수욕장 우측에 접해 있다. 규모가 그리 크지는 않다. 어쩌면 큰 규모가 필요하지 않을지도. 장엄한 노을이 있는데 뭐가 더 필요하겠나. 이름처럼 이곳은 서해에서도 손꼽는 노을로 유명하다. 일찍 도착해 노을을 기다리며 공원을 둘러봤다.

공원엔 분명 사랑이 가득했다. 하트 모양의 조형물이 곳곳에서 자리를 지키고 있었다. 노을과 함께 멋진 사진을 남길 수 있는 포토존이기도 했다. 그러니까 대놓고 사랑을 하라는 뜻이었다. 실제로 이곳엔 연인들의 비율이 높았다. 바로 직전 말다툼을 했을지라도, 여기서 함께 노을을 보면 서로의 마음이 누그러지지 않을까.

공원은 해수욕장보다 높은 곳에 있다. 그래서 해수욕장이 한눈에 들어왔다. 세로로 길게 떨어지는 해수욕장을 보는 건 가로로 길게 늘어진 노을을 보는 것과는 다른 재미였다. 잔잔하게 넘실대는 파도와 조금씩 빛나는 윤슬에 해수욕장으로 발걸음을 옮길 수밖에 없었다. 고운 모래가 푹신했다. 신발을 벗고 걸어도 좋을 듯했다. 여기에도 포토존이 있었다. 노을 계단이었다. 이곳 사람들이 노을에 얼마나 큰마음을 담고 있는지 알 수 있었다. 하늘로 향하는 문이 있어 그저 하늘만 담더라도 예쁜 사진이 완성되었다.

다시 공원으로 향해 노을을 한참 기다려 보았지만, 궂은 날씨 탓에 오렌지 빛 노을은 끝내 모습을 드러내지 않았다. 크게 아쉬워할 필요는 없다고 생각했다. 이곳에 다시 올 이유가 생긴 것이니까. 영화 <변산>에서 변산의 노을을 바라보며 내뱉는 김고은의 대사를 믿어 보려고 한다. “장엄하면서도 이쁘구, 이쁘면서도 슬프구…. 슬픈 것이 저리 고울 수만 있다면 더 이상 슬픔이 아니겄다.” -

▲ 변산 해수욕장의 노을 계단 포토존

잔잔하게 넘실대는 파도와 조금씩 빛나는 윤슬에 해수욕장으로 발걸음을 옮길 수밖에 없었다. 고운 모래가 푹신했다. 신발을 벗고 걸어도 좋을 듯했다. 여기에도 포토존이 있었다. 노을 계단이었다. 이곳 사람들이 노을에 얼마나 큰마음을 담고 있는지 알 수 있었다. 하늘로 향하는 문이 있어 그저 하늘만 담더라도 예쁜 사진이 완성되었다.

다시 공원으로 향해 노을을 한참 기다려 보았지만, 궂은 날씨 탓에 오렌지 빛 노을은 끝내 모습을 드러내지 않았다. 크게 아쉬워할 필요는 없다고 생각했다. 이곳에 다시 올 이유가 생긴 것이니까. 영화 <변산>에서 변산의 노을을 바라보며 내뱉는 김고은의 대사를 믿어 보려고 한다.

“장엄하면서도 이쁘구, 이쁘면서도 슬프구…. 슬픈 것이 저리 고울 수만 있다면 더 이상 슬픔이 아니겄다.”

ⓒ한국관광공사 포토코리아 이범수