사람人지도

오로지 칼끝을

따라온 인생

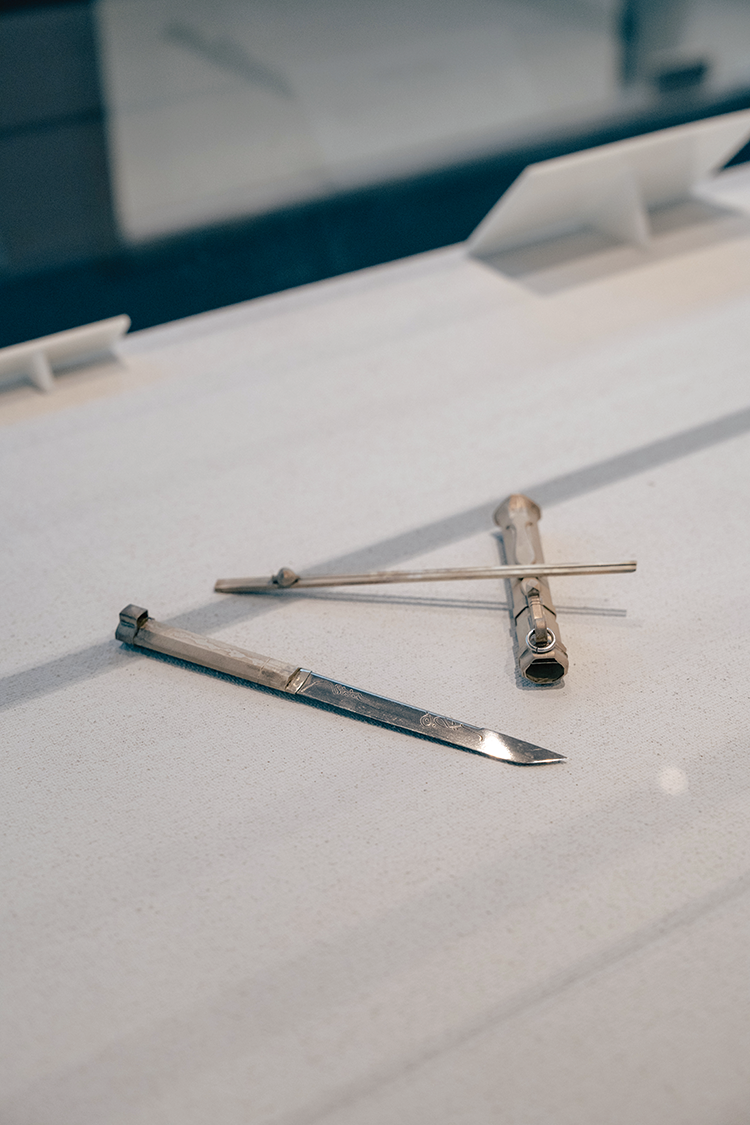

한 뼘 남짓한 칼날이 한이 서린 듯 매섭게 빛난다. 그러면서도 어딘가 고결하고 유려하다.

박종군 장도장의 손끝에서 탄생한 장도는 한마디로 예술적이다. 곧게 뻗은 칼날 위를 걷듯 오로지 한 길만을 걸어온 박종군 장도장의 인생을 이야기한다.

박종군 장도장

📝글. 조수빈 / 📷사진. 박재우

그의 눈빛은 칼날처럼

날카로웠고 빛났다

아버지를 따라 칼을 잡다

두 눈을 부릅뜨고 은장도를 자신의 목에 들이대는 한 여인. 이처럼 사극 속에서 장도는 대체로 ‘지조’나 ‘자결’ 등의 의미로 등장한다. 그러나 단순히 ‘순결용’, ‘자결용’으로만 쓰이는 건 아니다. 예로부터 우리나라에서 장도는 예술품에 좀 더 가까웠다. 그 사실을 박종군 장도장은 일찍이 알고 있었다. 그의 아버지 故박용기 옹은 우리나라 최초로 장도장으로 중요무형문화재에 오른 인물이다.

“아버지께서 어릴 때부터 장도를 좋아했다고 하더라고요. 장도 만드는 모습에 반해 뻔질나게 동네 장도 공방을 드나들었대요. 그길로 장도장이 되셨고요. 그러니 저에게도 장도는 어릴 때부터 익숙한 존재였죠. 그것들이 너무 예뻐서 장난감처럼 갖고 놀았던 기억도 나요.” 그렇지만 당시 장도 만드는 일이 크게 밥벌이가 되지는 못했다. 늘 고생하는 부모님을 보면서 어느 때는 장도가 싫기도 했다. 그럼에도 장도장의 길을 걷게 된 건 아버지의 손을 덜기 위해서였다. “아버지께서 늘 고생하는 모습이 마음에 쓰였어요. 그래서 장도장이 되겠다고 말씀드렸죠. 아버지의 길을 따르겠다고 마음먹은 뒤로는 죽자 살자 했어요.” 어쩌면 의무감일지도 몰랐다. 그러니 장도 만드는 일이 재미있었을 리가 없었다. 이십 대 중반이 되어서야 그 재미에 눈을 떴단다. “아버지의 문하생으로 몇 년을 지내다 보니 ‘내 작품’이랄게 없었거든요. 늘 돕기만 했으니까요. 그러다 대학을 졸업하고 제 작품을 대회에 출품해 상을 받은 거예요. 처음 다른 사람들에게 인정을 받은 거라 기분이 묘하더라고요. 소질이 있구나, 싶으면서 심장이 뛰는 게 느껴졌어요.”

정성을 새기는 일

박 장도장은 매일 풀무질을 해 불을 키우고, 활비비나 보래 등 이름도 낯선 공구로 칼자루에 구멍을 뚫고, 칼집을 깎고, 도신을 간다. 무려 177개의 공정을 거쳐야만 한 뼘 남짓한 작은 장도가 완성된다. 금, 은, 옥, 나무 등 다루는 재료도 수십 가지나 된다. 그래서 장도는 종합예술이다. “어느 하나만 잘해서 좋은 장도를 만들 수 없죠. 하나라도 완성도가 떨어지면 균형이 깨져 버리거든요.”

장도를 만드는 동안에 사람의 손길이 닿지 않는 순간은 없다. 그렇기에 누가 만드냐에 따라 그 색깔과 개성이 담기기 마련이다. 아버지인 박용기 옹은 대체로 남겨진 유물이나 골동품들을 복원하는 데 집중했었다. 박 장도장은 여기에 ‘다양성’이라는 색을 넣었다. 조금 더 다채로운 재료를 사용해보고 이제는 텍스트로만 남아있는, 대가 끊어진 기술을 연구해 구현하기도 했다. 게다가 실험정신도 있었다. “과거에는 사람들의 체구가 작았잖아요. 키가 150cm면 보통 체격이었으니까요. 지금은 키도 손도 커졌으니 장도의 크기도 변해야 한다고 생각했어요. 그리고 과거에는 장도가 허리춤에 차고 다니는 ‘장신구’였다면, 지금은 소장하는 ‘예술품’에 더 가깝잖아요. 그러한 시대의 흐름을 해석해 장도를 만들었죠. 전통예술 분야에서는 과감한 시도들이었어요.” 자기만의 길을 걸으면서도 ‘장도’라는 길에서는 한 치도 벗어나지 않았다. 우직하게 한 길을 걸어온 덕분에 박종군 장도장은 48세의 나이에 국가무형문화유산에 이름을 올렸다.

한국의 전통을 어깨에 짊어진 장인

박 장도장은 국가무형문화유산이면서 광양장도박물관의 관장이기도 하다. 그와 아버지인 박용기 옹의 손에서 탄생한 광양장도박물관. 그가 이곳을 만든 이유는 장도를 사람에게 소개하겠다는 마음도 있었지만, 사실 그보다 더 큰 이유는 바로 아들들 때문이었다. “제 시대에는 장도 만드는 일이 힘들다는 게 당연했어요. 그런데 언제까지 척박하게 둘 수는 없잖아요. 장도 작업하기 좋은 환경을 만들어야 다음 세대까지 이어질 수 있다고 생각했거든요. 그래서 아버지와 고민한 끝에 전시동, 생활동, 작업동이 갖춰진 광양장도박물관을 짓게 되었죠.” 그의 마음을 안다는 듯 두 아들도 기꺼이 장도의 길을 걷기 시작했다.

그는 두 아들뿐만 아니라 많은 전수 장학생의 스승으로 길을 안내하는 중이다. 장도장이 되려면 어떤 기술을 연마하는 것이 좋을까. 섬세한 손놀림일 수도, 날카로운 눈빛일 수도, 아름다운 예술성일 수도 있겠다. 그러나 그의 생각은 조금 달랐다. “좋은 장도장은 ‘철학’이 있어야 해요. 이 길을 끝까지 가겠다는 인내심, 우리나라의 정신을 계승하겠다는 사명감, 때로는 무언가 포기할 줄도 아는 희생정신 같은 자기만의 중심이 곧게 서 있어야 하죠. 기술은 갈고 닦는 대로 늘기 마련이거든요. 기술자와 장인을 가르는 게 ‘철학’이에요.” 박 장도장의 기술력이야 우리나라 최고라는 건 말할 것도 없고, 대화 속에서 견고한 철학마저 느껴졌다. 달리 국가무형유산이 아니라는 생각이 들었다.

어릴 적부터 자신이 가야 할 길을 확실하게 알았다고 말하는 박종군 장도장. 그의 눈빛은 칼날처럼 날카로웠고 빛났다. 마치 아직도 가야 할 길이 남았다는 듯이.