일상의 쓸모

먹보의 나라,

한국의 ‘음식’ 기록

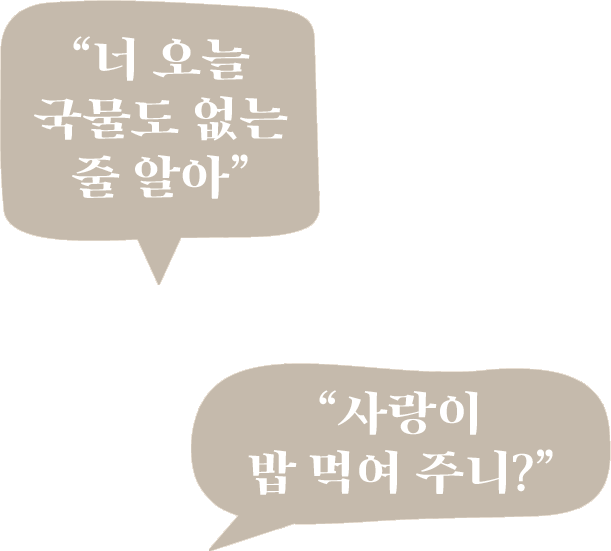

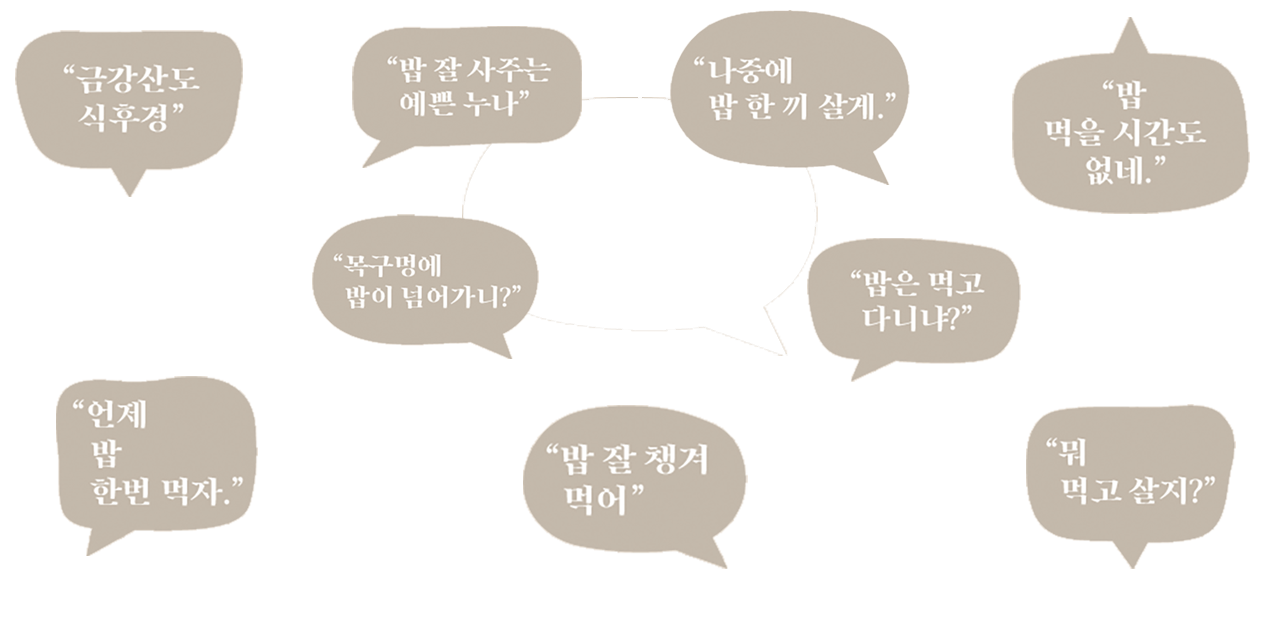

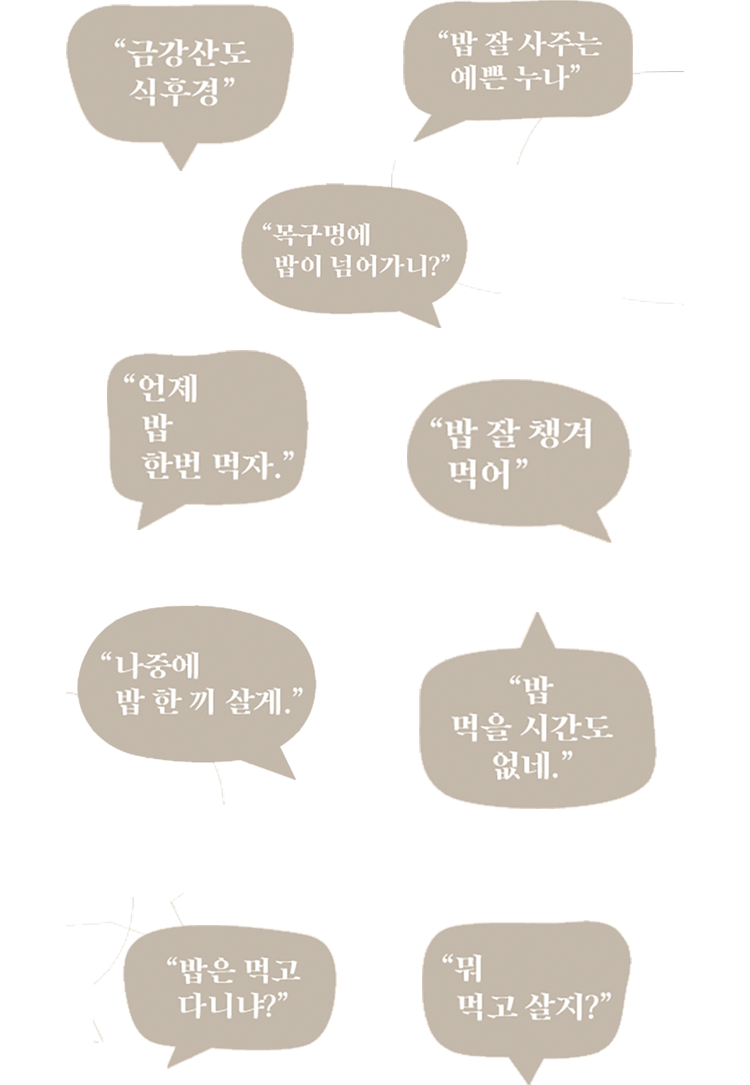

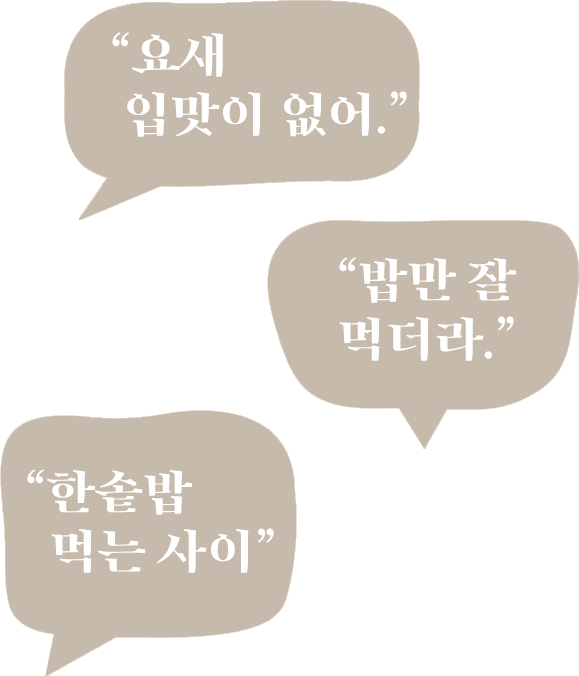

한국인에게 밥은 ‘식사’ 그 이상의 의미를 지닌다.

끼니 걱정으로 안부를 대신 묻고, 밥 약속을 하며 다음 만남을 기약한다.

우리는 왜 이토록 먹는 것에 진심일까.

📝글. 조수빈

따뜻한 밥 한 끼의 의미

좀처럼 기운이 나지 않을 때 어떤 명약보다 효능이 좋은 것은 바로 ‘밥’ 이다. 그렇다. 우리는 밥심으로 산다. 한국인과 밥은 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 밥과 관련된 인사말이나 속담이 많은 건 물론, 생면부지일지라도 어려운 사람을 보면 선뜻 식사를 내어주고, 손님은 배불리 대접하는 것을 ‘정’이라 여긴다. 이렇게 밥에 진심이다 보니 ‘먹보의 나라’라는 귀여운 별명도 있다. 그런데 한국인이 밥의 민족이라는 게 완전히 농담인 건 아니다. 실제로 우리는 대대로 대식가였다.

조선 중기 『쇄미록』에 따르면 당시 성인 기준 한 끼 식사량이 7홉 정도 되었다고 한다. 이는 1.2L 페트병을 가득 채울 정도의 양이다. 뿐만 아니라 『삼국유사』에 기록된 ‘왕은 하루에 쌀 서 말과 꿩 아홉 마리를 잡수셨는데’라는 대목에서 신분의 차이 없이 모두가 많이 먹었다는 사실을 알 수 있다.

한국인들은 어쩌다 대식가가 되었을까. 우리의 주식은 쌀이다. 쌀농사를 짓는 데는 어마어마한 노동력이 필요하기에 온종일 고된 농사일을 버티기 위해서는 한 끼에 많은 양을 먹어야만 했다. 또한, 예부터 마을 단위로 공동체를 이뤄 서로 힘을 보태며 살았던 한국인에게 맛있는 음식을 나눠 먹고, 고마운 마음을 따뜻한 밥 한 끼로 표현하는 건 당연한 문화였다. 지금까지도 식사 자리에서만큼은 인심이 넉넉해지는 까닭도 우리 모두 공동체 문화를 겪으며 살았기 때문이 아닐까.

이러한 한국인의 먹보 DNA는 SNS를 타고 전 세계 음식 트렌드를 주도하고 있다. 세계 각국의 간식을 한국만의 방식으로 재해석한 'K-디저트' 열풍이 대표적이다. 마카롱은 온갖 재료를 아낌없이 넣어 ‘뚱카롱’을 만들고, 크루아상은 와플 팬에 구워 와플처럼 즐기며, 탕후루에는 과일을 통째로 꽂거나 마시멜로 등을 과감하게 추가하는 식이다.

‘먹는 행위’ 그 자체가 콘텐츠인 먹방은 ‘Mukbang’이라는 이름으로 옥스퍼드 영어사전에 등재될 정도로 인기가 많다. 이밖에 상다리가 부러지게 차려지는 ‘한정식’과 언제 어디서든 원하는 음식을 받을 수 있는 ‘배달 서비스’ 또한 한국 식문화의 매력을 더하는 요소다. 이처럼 시대의 흐름에 따라 문화는 조금씩 변하고 있다. 그러나 먹보 유전자가 흐르고 있는 한 우리에게 음식이 곧 힘이고, 정이자 사랑이라는 사실은 변하지 않는다.

한국인의 피에 흐르는

먹보 유전자