우리는 숨 쉬듯 콘텐츠를 소비한다. 콘텐츠를 보며 웃고, 울고, 설레고, 긴장하고, 공감한다. 디지털 전환과 OTT의 대중화는 콘텐츠의 힘을 더욱 키웠다. 넷플릭스를 켜면 한국 드라마가 첫 화면을 장식하고, 외국인이 K-팝 가수의 노래를 따라 부르는 장면도 쉽게 볼 수 있다. 해외 무대에서 박수를 받는 국내 작품도 꾸준히 늘고 있다. 이른바 ‘K-콘텐츠’는 일시적인 유행을 넘어, 이제는 세계 대중문화의 한 축으로 자리매김하고 있다.

K-콘텐츠의 선두주자 K-드라마의 시작은 일본에서 비롯됐다. 배용준·최지우 주연의 드라마 <겨울연가>(2002)는 일본에서 공개되자 ‘욘사마’, ‘지우히메’라는 신조어를 만들어낼 정도로 선풍적인 인기를 끌었다. 이후 현빈·손예진 주연의 <사랑의 불시착>(2019)이 ‘한드 재유행’을 이끌었고, K-팝 가수들도 바통을 이어받아 충성도 높은 팬덤을 형성하며 인기를 이어가고 있다. 넷플릭스 <오징어 게임>은 글로벌 콘텐츠 시장을 장악했다. 빈부 격차와 냉혹한 경쟁사회를 ‘달고나 뽑기’, ‘무궁화 꽃이 피었습니다’ 같은 전통놀이로 은유한 <오징어 게임>은 공개된 지 3년이 지난 지금도 역대 최고 흥행작으로 남아 있다. 시즌1은 공개 후 28일 만에 누적 시청 시간 16억5,045만 시간으로 기록을 세웠고, 그중 약 95%가 해외 시청이었다. 미국 에미상에서 6관왕을 수상했으며, 지난 27일 공개된 시즌3 예고편은 공개 6시간 만에 조회수 400만뷰를 돌파하며 글로벌 팬들의 관심을 다시금 입증했다. 이러한 흥행의 배경에는 섬세한 감정선과 사회적 메시지를 담은 서사, 한국적 특수성을 보편적 공감으로 풀어낸 스토리텔링이 있었다. 국적과 무관하게 ‘느껴지는 콘텐츠’로 자리매김한 것이다.

개인의 취향은 점점 더 다양해지고, 국경 없는 콘텐츠 소비는 일상이 되었다.이런 흐름에 발맞춰 K-콘텐츠는 장르, 소재, 메시지를 유연하게 확장하며 세계인의 선택지를 넓히고 있다.

특히 OTT 플랫폼의 등장은 물리적 거리와 언어 장벽을 허물며, 콘텐츠가 도달할 수 있는 경계를 폭발적으로 넓혔다.

드라마, 영화, 음악에 비해 예능은 언어와 문화적 장벽이 높아 해외 흥행이 어렵다는 인식이 있었지만, 실험적인 포맷과 소재로 이를 극복하며 해외 리메이크와 공동제작으로 이어지고 있다. OTT의 대중화는 K-예능의 외연을 넓히는 데 큰 역할을 했다. 대규모 제작비와 글로벌 유통망을 기반으로 <피지컬 : 100>, <데블스 플랜>, <솔로지옥> 같은 서바이벌·연애 리얼리티뿐 아니라 <흑백 요리사 : 요리계급전쟁> 같은 참신한 소재의 프로그램도 주목받았다. 배우 나탈리 포트만이 지난 5월 한 유튜브 채널에서 <흑백 요리사>를 즐겨 본다고 밝히며 화제가 되기도 했다. 출연진의 국적과 배경 또한 경계를 넘고 있다. “언니들 싸움이다.”라는 유행어를 만든 <스트릿 우먼 파이터>는 글로벌 버전 <월드 오브 스트릿 우먼 파이터>로 재탄생해외국인 크루들과 함께 흥행을 이어가고 있다. 일본의 OTT 플랫폼 ‘ABEMA’에서는 종합 랭킹 TOP 20에 올랐고, 중국 아이치이, 베트남 FPT플레이 등에서도 상위권을 차지하며 인기를 실감케 했다.

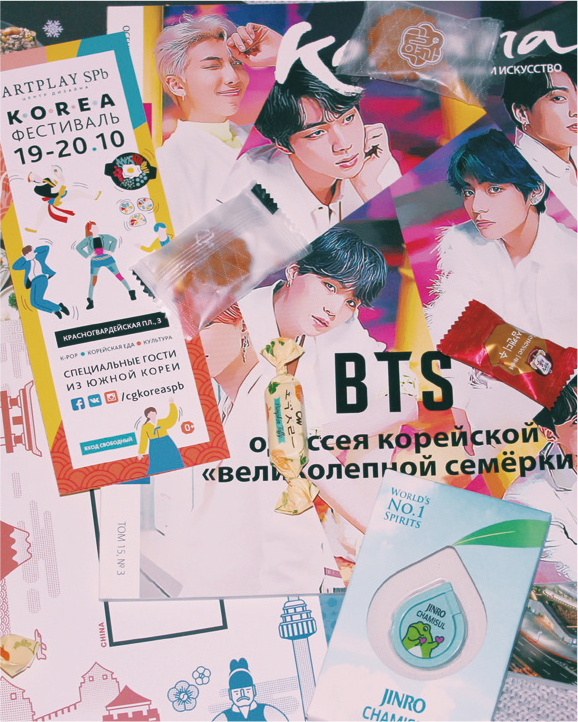

K-팝은 더이상 음악 그 자체에 머무르지 않는다. 팬과의 관계, 메시지 전달, 사회적 영향력 등 다층적인 요소를 통해 세계적인 문화 현상으로 자리 잡았다. 대표 K-팝 그룹 BTS는 2018년 유엔(UN) 연설에서 RM이 전한 “자신을 사랑하라.” 라는 메시지가 전 세계 SNS를 타고 퍼지며 하나의 사회운동이 되었다. 팬클럽 ‘아미(ARMY)’는 환경 보호, 재난 구호, 인권 캠페인 등 다양한 분야에서 자발적으로 활동하며 팬을 넘어 ‘문화 실천자’로서 영향력을 발휘하고 있다.

최근 음반 판매량 성장세가 다소 둔화되며 일각에서는 K-팝의 열기가 식은 것이 아니냐는 분석도 제기됐지만, 월드투어의 흥행은 이를 반박한다. 팬데믹 이후 대면 공연에 대한 폭발적 수요와 맞물려, BTS 제이홉의 전역 후 첫 솔로 투어는 15개국에서 전석 매진됐다. 그룹 스트레이 키즈도 전 세계 34개국에서 약 200만 관객을 동원하며 활발히 활동 중이다.

마지막으로 K-뮤지컬도 세계무대의 높은 벽을 조금씩 허물고 있다. 국내 뮤지컬은 오랫동안 브로드웨이나 웨스트엔드 작품의 라이선스 공연에 의존해 왔으나, 창작 뮤지컬 <빨래>가 일본과 중국에 수출되며 물꼬를 텄다. 그러나 현지화 과정은 여전히 쉽지 않은 도전이었다. 그런 가운데 미국 브로드웨이에 진출한 창작 뮤지컬 <어쩌면 해피엔딩>이 지난 6월 미국 토니상에서 6관왕을 수상하며 이목을 집중시켰다. 로봇 ‘올리버’와 ‘클레어’의 사랑 이야기를 다룬 이 작품은 한국 창작 뮤지컬의 가능성을 세계에 각인시켰다.

개인의 취향은 점점 더 다양해지고, 국경 없는 콘텐츠 소비는 일상이 되었다. 이런 흐름에 발맞춰 K-콘텐츠는 장르, 소재, 메시지를 유연하게 확장하며 세계인의 선택지를 넓히고 있다. 특히 OTT 플랫폼의 등장은 물리적 거리와 언어 장벽을 허물며, 콘텐츠가 도달할 수 있는 경계를 폭발적으로 넓혔다. ‘무엇을 볼까’보다 ‘K-콘텐츠가 또 어떤 감동을 줄까’를 기대하게 된 지금, K-콘텐츠는 단순한 유행이 아닌 감정과 감정을 잇는 새로운 문화 언어다. 이 연결은 오늘도 더 넓고, 더 깊게 세계를 흐르고 있다.

이벤트

이벤트  독자의견

독자의견  구독신청

구독신청  이전호 보기

이전호 보기  독자의견

독자의견  구독신청

구독신청  이전호 보기

이전호 보기